En el estado de Nuevo México, en EEUU, la artista Georgia O’Keeffe exploró los rasgos distintivos de una creación que abraza lo cárnico y lo sagrado en un encuentro con lo espiritual

Atravesar la obra de Georgia O’Keeffe es entrar en lo inescrutable. En su producción hay un elemento de espiritualidad ancestral que nos invita al recogimiento. Sin embargo, esto es más acusado en las obras que ejecutó en Nuevo México. En los años treinta, y en adelante, su creación da un giro hacia una anhelada intimidad que llevaba explorando desde sus inicios. Estalla en un momento determinado, porque encuentra su meca, el lugar que había coronado D. H. Lawrence, poco antes de morir, como un paraje inmaculado y elegido. El escritor, que había sido un viajero incansable, llega a esta tierra en 1922 y, según reconoció, allí se liberó de la civilización en la era del desarrollo material y mecánico. Como Lawrence, y siguiendo los valores proclamados por el movimiento Arts and Crafts, que desconfiaba del modelo de desarrollo industrial, Georgia buscaba liberarse de las ataduras del mundo moderno.

Bajo una luz cegadora O’Keeffe, en Nuevo México, asistió a su propia epifanía en 1929. Por invitación de la acomodada mecenas de las artes Mabel Dodge Luhan, que estaba creando una colonia de artistas en Taos, se instaló en una cabaña que años antes había habitado D. H. Lawrence. Allí descubriría poderosos símbolos y majestuosos paisajes. Encontraría su hogar y la puerta de entrada a un mundo nuevo. Una exploración que la llevaría a perseguir lo desconocido y lo oculto, a través de lo indígena americano. Muy precisa, pero evitando una figuración realista que tiende en cambio a trazar estelas surrealistas, plasma en sus lienzos una versión ampliada y focalizada de temas que, en sí, no son especialmente sugerentes sino por lo que simbolizan. Lo vemos en sus paisajes, las iglesias y cruces, los huesos, o los patios y puertas que pintó. Todos ellos, bajo su perspectiva, adquieren una condición de sublime al trascender su representación.

Naturalezas cárnicas

Sus paisajes, suavizados por relieves casi cárnicos, son portentosos. La sensualidad implícita en su trabajo responde a un enfoque que busca mostrar lo que se le escapa al campo de visión. La subjetividad delimitada en un trazo perfilado, en cambio, adquiere una categoría de plasticidad corporal. Son espacios naturales que no han sido alterados por la mano humana, pero que bajo la luz universal de O’Keeffe proyectan una cualidad orgánica. Y al mismo tiempo, reflejan un vacío existencial. Es curioso, por ejemplo, como los troncos de los árboles, como en su obra Álamo blanco, tienen una similitud con los huesos que pintaría por la misma época, en los años cuarenta. Unas pelvis bajo un ilusionado azul celeste que parece definir un estado de inmortalidad del alma.

Muchos de estos paisajes de Nuevo México, los que ofrecen una mirada más desoladora, la autora los pintaría a partir de 1937 en una zona a la que ella misma le pondría el nombre de The Black Place. Un lugar que transitaría durante catorce años junto a su asistente Maria Chabot. Lejos del quimérico sueño americano que estaba empezando a construir EEUU, O’Keeffe comenzó su particular viaje. Por terrenos áridos y desolados encontró su punto cero. Una energía del vacío que la precipitó a un encuentro con la muerte y la abrumadora belleza de lo quimérico. Tal y como si fuesen parajes extraterrestres, la artista pintó mundos otros, entre lo real y lo soñado, que vuelven a evocar un erotismo intrínseco. Lo vemos, indudablemente, en Colinas negras con cedro. Un cuerpo de formas erosionadas y tonalidades negras, grises y rosadas que sugieren un organismo de masas erógenas.

Las colinas, altiplanicies y montañas que pintó Georgia O’Keeffe en Nuevo México, desde finales de los veinte hasta mediados de los años cuarenta, ofrecen panorámicas apocalípticas que parecen abstraerse del mundo conocido. Son extensiones de territorio en las que se sumerge con afán de encontrar nuevos entornos intactos y vírgenes sobre los que contornear el espacio, matizándolo con su visión. Comarcas sin delimitar, donde las fuerzas naturales han realizado su trabajo. Y el hombre todavía no ha allanado y expoliado su originaria belleza. Es su ambición a encontrar algo que le permita también abstraerse de las alianzas materiales, lo que la lleva a explorar una América, en Nuevo México, primigenia. Aquella que conserva su legado español y que habla de la historia americana, de cómo se fue forjando con el dolor de los pueblos indígenas. Y de cómo, en ese dolor, la artista se hunde para sacar a la superficie lo desconocido, lo que conecta con lo sagrado a través de trayectos vitales.

Lo sagrado y lo efímero

La idea de sagrado se encuentra, más allá del paisaje, en los símbolos. A este respecto, las cruces que O’Keeffe pintó son imponentes imágenes que aluden a lo ritual, para rendir tributo a lo inviolable, la vida. Como la artista en una ocasión explicó, “quien no sienta las cruces, no entiende este país”. Porque tras ellas, o en ellas mismas, se esconde el drama de los indios nativos que perdieron sus tierras y sus vidas. Y por otra parte, hay que considerar que su educación católica la hacía ser capaz de interpretar un símbolo que en lugar de desacralizarlo lo eleva como algo profundo y venerable, mostrando una gran empatía hacia los penitentes de Nuevo México, como subrayó al pintar las cruces negras. Es, asimismo, epítome de una obra que tiende a la reducción, a lo esencial que deja tras de sí alegorías existenciales que buscan alcanzar lo intangible.

Además, vemos como las cruces no son un paréntesis en su trayectoria artística. Al igual que los huesos y calaveras que coleccionaba y que pintó, son asimismo iconografía de la vida más allá de la vida. De un ciclo vital que traza en espiral conectando lo visible con lo invisible. De un espacio de plenitud que buscó y anheló. De una espiritualidad que se encuentra en una fe que entiende que todo puede ser sacrosanto. Las montañas, los ríos, los árboles y nosotros mismos, despojados de la carne, en los huesos que son muestra de nuestro paso por el mundo. Con una visión panteísta de la naturaleza reverencia la vida en su sentido más amplio. De lo terrenal a lo divino. Todo es sagrado y efímero. Porque aunque la carne es perecedera, contribuimos a que la bioesfera siga su curso.

Como sus cruces, su serie de pelvis ofrecen una interpretación que manifiesta lo que es venerable. Realizadas durante la Segunda Guerra Mundial han sido vistas como un llamamiento a la paz. Tienen el cariz de algo inmaculado sobre el firmamento. Semejan representar un baile cósmico. El conjunto, con el contraste del cielo azul frente al blanco impoluto de los huesos, ofrece un espectáculo de deleite visual. Lo vemos por ejemplo en Pelvis con luna o en Pelvis con la distancia, ambas fechadas en 1943. Como en toda su producción, ofrece al espectador un placer inmediato envuelto en una mística holística que, en ocasiones, hace un llamamiento a lo que apenas se puede intuir. ¿Qué hay detrás de la puerta? O’Keeffe por momentos tiene una visión casi chamánica. Se inclina a señalarnos el camino para entrar en el paraíso o mostrarnos los lugares más indómitos de la experiencia.

Puertas de entrada a lo desconocido

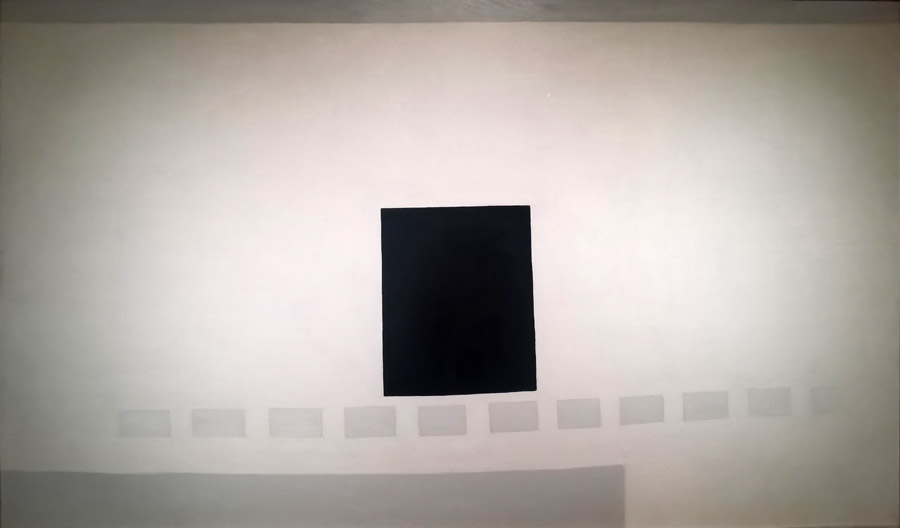

Pintó flores, rascacielos, montañas, huesos y cruces. Todas estas figuras, que tienden a la abstracción, sean naturales o artificiales, guardan algo en común. Una condición de aislamiento, por su modo de representarlas; y de inmensidad, de inalcanzable. También le interesaron las construcciones sencillas. Los graneros, en su época de Lake George; y ahora, en Nuevo México, las casas de adobe que pintó desde finales de los años cuarenta. De estas composiciones, es inevitable fijarse, en primer lugar, en su sencillez. A pesar de que en ocasiones los colores son estridentes, como en Puerta negra con rojo, que de alguna forma rememora su recuerdo de una España que no puede evitar asociar a sus tradiciones folclóricas y que hermana con Nuevo México. No obstante, si hay un elemento que llama nuestra atención en estas construcciones son las puertas. Negras o muy oscuras sobresalen reclamando toda la atención, invitando a entrar en una dimensión desconocida.

Georgia O’Keeffe fue una artista exploradora. Tenía afición a caminar, a recorrer su entorno más inmediato para encontrar los signos imperecederos de un tiempo inmutable, a pesar de los cambios tecnológicos y las pautas relacionadas con estos cambios. Inmutable porque las cuestiones existenciales siguen sin encontrar respuesta. Y como referente de una vanguardia americana que buscaba diferenciarse de la europea mirando hacia atrás, donde comenzar a trazar una historia por contar, manifiesta su interés por lo esencial. Tanto de la experiencia individual como de un arte que tiende a la pureza eliminando lo superfluo. Adherido a esto, también le interesa lo que permanece oculto, aquello que puede relevar un pasadizo a lo inexplicable. En este sentido, sus puertas de entrada semejan ser puertas que conectan con otro mundo que puede dar respuesta a las preguntas latentes en este. A O’Keeffe, por otro lado, parece interesarle la idea de muerte como renacer a la vida, como una lección final que lo trasciende todo.