Con una obra que mira a América, la pintora Georgia O’Keeffe se erige como una observadora que recorrió el mundo para volver a casa y encontrarse con lo esencial

Recolectora, andante y viajera. Pero a pesar de su espíritu libre, Georgia O’Keeffe (Winconsin ,1887 – Nuevo México, 1986) es símbolo de un tiempo en el que la mujer necesitaba estar respaldada por una figura masculina para ser visible. Las posibilidades de convertirse en artista legítima, en un mercado eminentemente masculino, eran muy reducidas. Sin embargo, el destino quiso que Stieglitz se cruzara en su camino, y reconociese en ella el talento americano que estaba buscando, para escaparse del liderazgo europeo de artistas de ego inflado y obras mastodónticas. El fotógrafo, que era además marchante de arte, se convertiría en su gestor y defendería su producción como símbolo de un americanismo que empezaba a fraguarse, en contraposición a las ideas del viejo continente. América escribía su historia en el arte moderno. Y O’Keeffe se reveló como una gran relatora de su tiempo y sus santos lugares, como el desierto de Nuevo México.

El reconocimiento de Georgia O’Keeffe en el mundo de la vanguardia neoyorkina llegó temprano. Aunque no siempre se entendió su arte como lo que era, una forma de escapar y conocer el mundo desde lo esencial. En vida, expuso en el MoMA y tuvo exposiciones anuales en las galerías regentadas por Stieglitz. Además, las exposiciones retrospectivas que le dedicaron algunos museos como el Brooklyn o el Art Institute de Chicago contribuyeron a que sus creaciones se hiciesen más populares. De todas ellas, la que más favoreció su éxito fue la organizada por el Whitney en 1970. O’Keeffe se convertiría así en la excepción que confirmaba la regla de que la industria del arte solo confiaba en los hombres. Su legado, por otra parte, es un reconocimiento a la grandeza de una América profunda, íntima, silenciosa, enigmática y universal en la decodificación de sus incógnitas.

Viaje hacia la madurez artística

Desde muy joven Georgia O’Keeffe, segunda de siete hermanos, mostró sensibilidad artística. Por otra parte, sus padres cultivaron sus inclinaciones hacia el dibujo con clases particulares que le ofrecieron las primeras herramientas para dibujar. Es, en realidad, una profesora de arte, cuando estaba interna en un instituto de Virginia, la que la anima a continuar, de forma independiente. En adelante, proseguiría su formación en distintas escuelas de arte, en Chicago y Nueva York, para acabar siendo ella misma docente. A partir de 1908, su familia empezaba a atravesar problemas económicos y encontró la forma de sustentarse por sí misma. Primero como ilustradora comercial, después, dando clase en colegios y universidades, como la de Virginia. Allí ejerció de ayudante de Alon Berment, que anteriormente le había dado clase en la misma universidad.

A pesar de haber seguido una trayectoria muy reglada, o por ello mismo, su estilo no empieza a expresar una identidad propia hasta que en 1915 realiza una serie de dibujos a carboncillo que denomina Especiales. Son una serie de abstracciones que dibuja como una forma de independencia creativa de las técnicas que le habían enseñado. Pero al mismo tiempo, beben de las teorías de Kandinsky. El libro De lo espiritual en el arte, resultó muy relevador. No solo para ella, sino para muchos intelectuales que buscaban desligarse del racionalismo geométrico de París. De hecho, fue Stieglitz el primero que hizo una traducción parcial de la obra que publicaría en el número 39 de Camera Work. Para O’Keeffe el contacto con las ideas de Kandinsky supone un punto de inflexión. “Decidí empezar de cero y aceptar como verídicos mis propios pensamientos”, explicaba en su autobiografía escrita en 1976.

El encuentro con Stieglitz

Si bien Georgia no prosiguió con el camino experimental emprendido en sus Especiales —los dibujos abstractos que fueron su autoafirmación como artista independiente— éstos, la situaron en la órbita del arte de vanguardia. Anita Pollitzer, a la que conoció en el Teachers College de la Universidad de Columbia, se dirigió a la galería 291 el día de Año Nuevo de 1916. Tenía la intención de mostrarle a Alfred Stieglitz la reciente obra de su amiga que se encontraba en Carolina del Sur, donde ejercía como profesora. Fue O’Keeffe quien le encomendó que le enseñase estas creaciones al que era una autoridad del arte en Estados Unidos. Cuenta Pollitzer que al verlos el célebre fotógrafo exclamó un “¡Al fin una mujer sobre papel!”. Una cita que, la que luego sería una reconocida sufragista rescataría, en parte, para darle título al libro que publicaría sobre Georgia O’Keeffe.

Stieglitz quedaría tan impresionado que sin conocer a la autora, colgaría alguna de estas obras en su galería. Más adelante, la intensa correspondencia que mantendrían los dos artistas, y algunos intermediarios de por medio, como Paul Strand, resultaría en romance. Ella escribiría sobre su relación, a propósito de una exposición que le dedicó el Museo de Arte de Filadelfia a Stieglitz dos años antes de su fallecimiento en 1946. “A menudo tengo la impresión de haber nacido y haber sido educada para caminar junto a él, y nunca pensé en dedicarme a la pintura hasta que él me convenció”. Hay que reconocer que independientemente del innegable talento de la artista, sin el apoyo de Stieglitz es muy posible que O’Keeffe, la artista, no llegase a salir a la superficie. Una superficie brillante y llena de aristas, en muchos casos. De colores brillantes y destellos de luz. De silencios y descubrimientos.

Lugares paradigmáticos

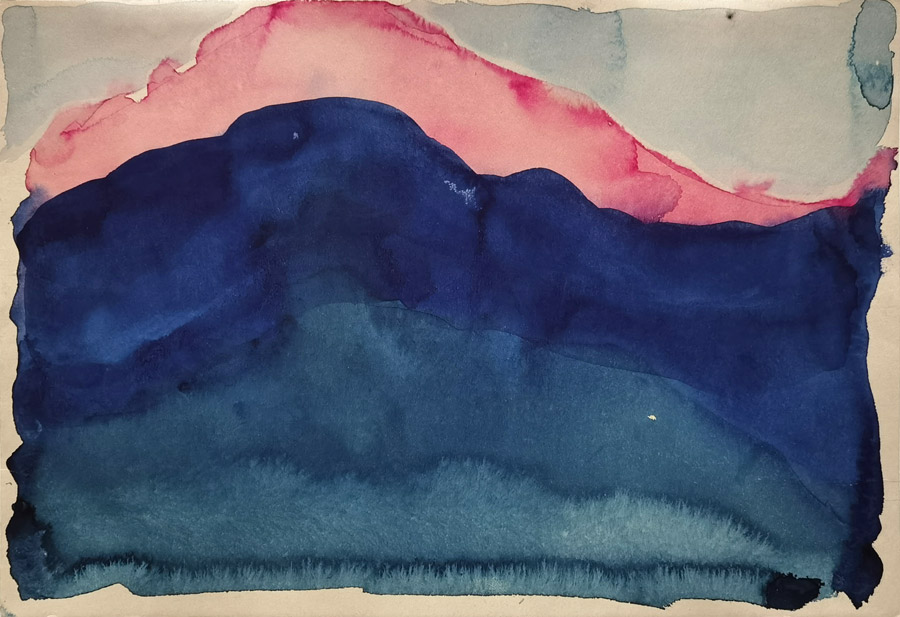

Es observar la obra de Georgia O’Keeffe y entrar en lo esencial. Pero sobre todo, descubrir lugares muy importantes en su evolución artística. Lake George, el Hotel Shelton y Nuevo México. El primero de estos lugares, Lake George —en el estado de Nueva York—, dio lugar a sus incipientes trabajos. Allí se encontraba la propiedad familiar de Stieglitz que O’Keeffe frecuentó en los meses de verano y otoño de la década de los años veinte. Por esta época, pinta sus célebres flores de gran formato que se entendieron, equivocadamente, desde una perspectiva sexual que no compartía la autora. También pinta conchas y otros objetos que encontraba en la orilla del mar.

En este periodo de tiempo, O’Keffe se debatió entre el entorno rural que le ofrecía Lake George y el urbano, de imponentes rascacielos que empezaban a construirse en Manhattan, como el Hotel Shelton donde vivió. La arquitectura moderna fue un tema que exploró. No obstante, no resultó ser su motivo predilecto. Sus mejores momentos, aquellos que anhelaba la artista, en un encuentro que podría definirse como espiritual, entre ella y la naturaleza, los encontró en el estado de Nuevo México.

La primera vez que visitó Nuevo México fue por invitación de Mabel Dodge Luhan que había creado en el pueblo de Taos una colonia de artistas. La fascinación por aquellas tierras áridas fue instantánea. Desde entonces, este terreno fue clave en su producción artística. Inspirada por su luz y cierto halo de tenebrosidad, encontró un refugio para su alma solitaria. El desierto se convirtió en un lugar sagrado alejado del ajetreo de Nueva York y sus herméticos lugares. Por fin, encontraba la libertad que deseaba, lejos de las ataduras de un matrimonio que tuvo sus horas bajas, a pesar del cariño que Stieglitz y O’Keeffe siempre se profesaron.

La artista viajera

Aunque Georgia O’Keeffe soñaba con viajar y conocer nuevos territorios, no salió de EEUU hasta los años cincuenta, cuando se quedó viuda de Stieglitz. En el primero de estos viajes recorrería Francia y España. En España, quedaría conmovida por las corridas de toros. No es de extrañar, porque es evidente que hay una lectura a su obra que mira directamente a la muerte y a los rituales que la enuncian. Algo que puede verse en su inclinación a coleccionar calaveras, huesos y cuernos que encontraba en el desierto de Nuevo México. Marta Ruiz del Árbol, en un ensayo que recoge el catálogo de la exposición que sobre la artista realizó el Museo Thyssen reflexiona que si bien “siempre mostró una clara predilección por los temas relacionados con la naturaleza, sintió también una debilidad similar por aquellas expresiones humanas que continuaban ligadas a algo profundo y ancestral”.

Su afición por el viaje quedaría reflejada en los numerosos destinos a los que llegó. Además de Europa, en los años cincuenta viaja a Perú y realiza numerosos recorridos por Asia. De India al Sudeste asiático, Oriente Medio y el Lejano Oriente. Ya en los años sesenta, explora distintos países que incluyen un segundo viaje por Asia. Igualmente, visita Egipto, Grecia, Inglaterra, Austria o Australia, entre otros. Todos estas expediciones, en cambio, no le proporcionan una inspiración directa en su obra, salvo las vistas que contempla desde el avión. Explica Ruiz del Árbol que “asombrada con la belleza del mundo visto desde las alturas, comenzó a pintar su impresión del paisaje desde la ventana del avión en unas obras que parecen entroncar con su obra abstracta temprana”. Es una etapa llena de descubrimientos que prosiguen hasta una edad muy avanzada.

O’Keeffe fue una mujer longeva que no atravesó grandes cambios en su obra. Buscó la serenidad a lo largo de su trayectoria, influenciada por los valores japoneses de una composición armoniosa que le inculcó el artista Arthur Wesley Dow, que fue su profesor a su paso por la Teachers College de la Universidad de Columbia. Fue una artista que, a pesar de los numerosos viajes que realizó desde su mediana edad, siguió mirando a América y especialmente, al desierto de Nuevo México. Su percepción siempre atenta a encontrar inspiración en la naturaleza. A principios de los 70, se centró, de hecho, en las piedras. Piedras negras que recogía cerca de su casa y que para ella representaban, según expresó, “la amplitud y la maravilla del cielo y del mundo”. Un mundo por descubrir. Desde lo micro que atisba la inmensidad. Desde el reconocimiento de una tierra que pisó y exploró.